생명 혹은 기억의 잔상으로부터 읽게 되는 변화의 의미에 대하여

이승훈 (미술비평)

윤희경 작가는 이번 전시에서 화면에 빛과 색이 스며드는 듯한 독특한 느낌이 담긴 여러 가지 방식의 회화 작업을 선보이게 된다. 작가는 그의 작가노트에서 “어린 시절 어머니가 가꾸시던 정원에서 초롱꽃에 빠져들어 하염없이 바라보며 생명체의 움직임을 화면 위에 옮기고 싶었던 작은 기억”에 대해 언급한 바 있는데 이 기억이 자신의 회화 세계를 지탱하는 근원이 되었다고 말한다. 하나의 생명체가 생성되어 움직이고 변화하며 소멸하게 되는 일련의 흐름을 보게 되면서 작가는 자신이 마주하게 된 그 생명이 변화하고 있다는 것, 움직이고 있다는 것을 화폭에 담아내고 싶은 마음을 갖게 되었던 것으로 보인다.

그런데 작가는 이번 전시의 주제를 “기억의 잔상”이라고 하였다. 작가가 먼저 주목했던 것은 생명이었는데 이를 기억, 그리고 잔상이라는 지점으로부터 풀어가고자 하는 것이다. 본디 생명이란 살아 존재하는 실체를 말하는 것이지만 생명은 항상 변화 가운데 있는 것이기에 작가는 이를 기억이라는 인간 내면에 저장된 영역으로부터, 그리고 잔상이라는 남겨져 있는 영역으로부터 되새김질 하는 과정에서 그것의 의미를 고찰해 보고자 했던 것으로 보인다. 물론 기억이라는 것은 시간이 흘러감에 따라 희미해지거나 변형되기도 하고 심지어 망각하게 될 수 있고 흔적이라는 것 역시 점차 사라지는 것일 수 있지만 작가는 생명의 속성과 닮아 있는 기억으로부터 이를 더 깊이 알아가기 위해 자신의 작업을 ‘기억의 잔상’이라는 주제에서 제시한 것처럼 기억에 남겨져 있을 법한 잔상의 이미지를 통해 지속적으로 탐구해오게 되었던 것 같다.

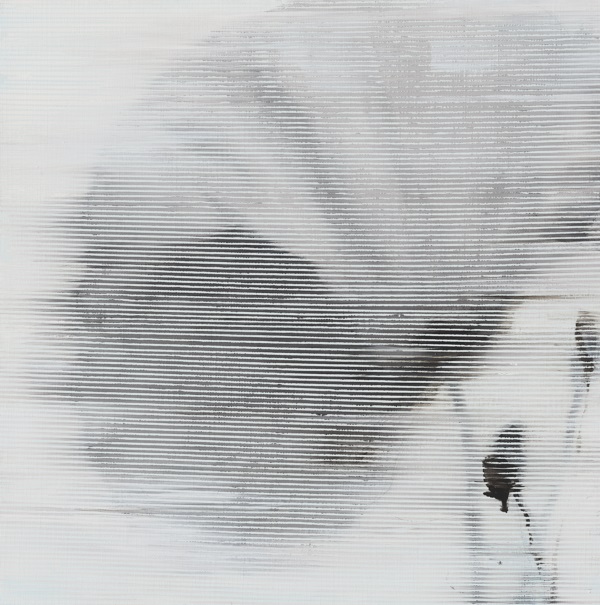

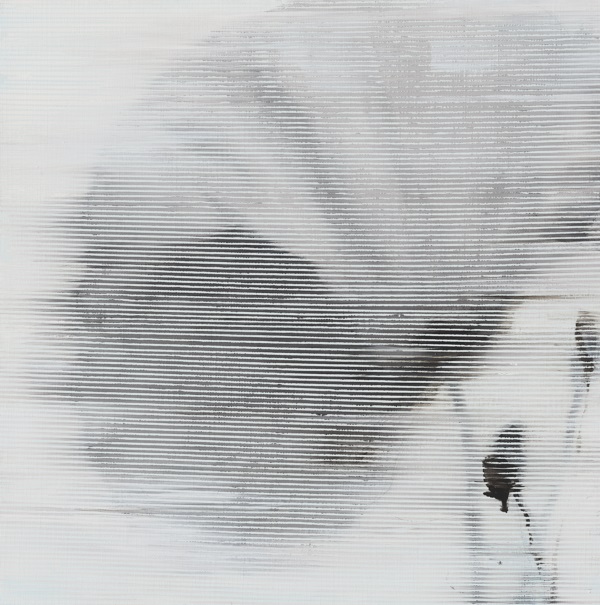

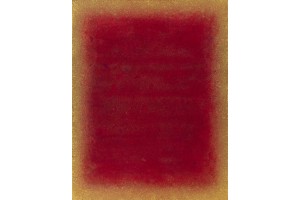

윤희경,기억의 잔상-머물다, 2025, Oil on canvas,72.7x72.7cm © 작가, 갤러리더플로우

윤희경,기억의 잔상-머물다, 2025, Oil on canvas, 45.5x45.5cm © 작가, 갤러리더플로우

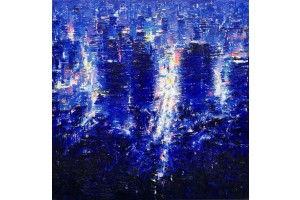

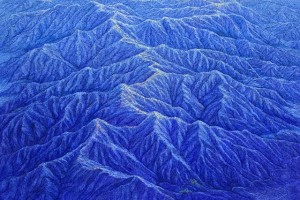

윤희경,기억의 잔상, 2025, Oil on canvas, 116.8x80.3cm © 작가, 갤러리더플로우

작가는 생명체가 변화하는 것, 미세한 움직임을 보이는 것에 빠져들어 이 순간을 오래 간직하려는 듯 이를 화면에 옮기는 가운데 자신의 작업이 시작되었다고 하는데 작가는 이러한 과정이 기억을 하는 과정과 닮아 있음을 발견하게 된 것은 작가의 작업에 있어 중요한 계기가 되었던 것으로 보인다. 작가에게는 생명의 흔적을 회화적 방식으로 담아내는 것이 어떠한 사건이나 어떤 대상에 대한 감각이 기억에 잔상으로 남겨지는 것과 유사해 보였던 것이다. 모든 인간은 아름다운 것, 소중한 것들을 오랫동안 간직하고자 하는 욕망을 갖고 있다. 작가가 회화 작업을 통해 화면에 담아내고자 했던 것도 바로 그러한 것들일 것이다.

그러나 세상의 모든 것들은 변화하기 마련이고 작가가 빠져들었던 초롱꽃 역시 오랫동안 피어있는 것이 아니라 어느새 피었다 지는 것이기에 작가는 기억에 잔상처럼 남아있는 것과 닮은 회화 작업을 여러 가지 방식으로 시도하는 가운데 자신이 경험했던 순간들을 회화적 흔적으로 남기고자 했던 것 같다. 그래서 작가의 작업에는 흐릿한 기억처럼 색과 형상이 화면에 스며드는 듯한 표현도 있고, 얇은 선들이 스트라이프를 이루며 화면에 결을 만들어 내거나 미세한 간극들을 만들어내는 표현도 있는 것을 볼 수 있는데, 작가는 이러한 표현을 통해 자신의 작업이 시간의 흐름에 따라 구축된 잔상들이자 그 연결로 이루어 진 것임을 보여주고자 했던 것으로 보인다. 사실 잔상이라는 것은 존재의 지점이 아니라 부재의 지점에 형성되는 것이고 시간적으로도 후발적 현상이므로 존재하는 상황과는 무관한 것처럼 보일 수 있다. 그러나 인간의 감각이나 기억은 부재의 지점에서, 그리고 어떤 사건의 지점이 지나간 이후에 더 강하게 인식되기도 한다. 작가는 작업을 해오면서 ‘기억의 잔상’이 전해주는 이 미묘한 지점들에 심취하게 되었던 것으로 보인다.

베르그송(Henri Bergson)은 ‘기억을 단순한 저장이 아니라, 지속 속에서 생성되는 의식의 흐름’으로 보았고 ‘존재는 고정된 실체가 아니라 생성과 변화의 흐름’으로 보았다. 이러한 맥락에서 볼 때 작가가 선택한 ‘잔상’이라는 말은 과거의 감각이 현재에 스며드는 것을 의미하는 것이므로 눈 앞에 보이는 것만이 아니라 기억에 잔상으로 남는 것 역시 존재와 관련된 것이며, 이때 작가가 제안하는 ‘기억의 잔상’이라는 것은 부재를 의미하지만 동시에 존재의 또 다른 방식일 수 있음을 발견하게 된다. 밤 하늘에 떠 있는 별들은 사실 수 십 광년 떨어져 있기에 그것을 보고 있는 현재의 순간에는 부재한 것일 수도 있다. 그러나 물리적으로 존재하는 것과 감각적으로 인식되는 것은 차이가 있을 수 있고, 모든 존재의 신호들은 그 신호를 발하는 존재와 연결되어 있는 것이므로 성급하게 존재 유무에 대해 판단할 필요는 없을 것 같다.

이와 같은 관점에서 볼 때 작가는 지속적으로 흐르고 변화하는 시간과 그 시간의 결, 사이의 틈새로부터 새로운 감각이 피어나는 것에 주목하게 되면서 이를 회화적으로 표현하는 것에 대해 연구해오게 되었던 것으로 보인다. 생명도 기억도 지속적으로 흐르고 변화하게 되며, 그 흐름 속에는 흐려지고 흩어지는 가운데 수많은 흔적과 잔상이 남게 될 것이다. 그러나 작가는 흐려지고 비워진 곳에 남겨져 전해오는 잔상으로 감각되는 것들이 더 강렬하게 존재하는 것들을 각성시킬 수 있다고 보고 흐릿한 화면과 비워진 틈새를 화면 전체에 부각시키는 작업을 보여주게 되었던 것 같다. 부재의 공간, 감각의 공간에서 흔적과 잔상으로 전해주는 것은 매번 다르게 인식될 수 있지만 작가는 그것의 경계면에서 비워진 틈새와 잔상이 구축해내는 것들로부터 감각되는 변화 자체를 즐기고 있는 듯하다. 생명과 기억의 속성이 변화하는 것에 있음을 목도하게 되면서 작가는 그 변화의 의미를 음미하는 작업을 해오고 있는 것이다.

댓글목록0