Bourse de Commerce (Pinault Collection) : Céleste Boursier-Mougenot//Corps et âmes

2025년 6월 5일 – 9월 21일//2025년 3월 5일 – 8월 25일

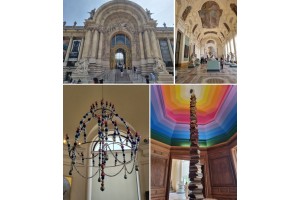

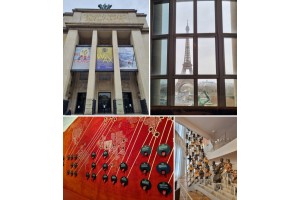

피노 컬렉션(Pinault Collection)은 프랑수아 피노(François Pinault)라는 프랑스 현대미술 수집가가 수십 년에 걸쳐 구축한 방대한 현대·동시대 미술 컬렉션으로, 10,000점이 넘는 작품을 소장하고 있다. 2021년 리노베이션을 거쳐 옛 증권거래소(Bourse de Commerce)를 피노 컬렉션의 상설 전시장으로 새롭게 문을 열었다. 일본 건축가 안도 다다오가 재설계한 이 공간은 과거의 시간성과 오늘의 예술이 긴장감 있게 마주하는 장소로 회전형 돔과 원형 구조 속에 배치된 전시 공간들은 관객에게 새로운 감각적 체험을 제공한다. 증권거래소라는 상업적·금융적 장소는 이제 동시대 예술의 실험성과 급진성이 교차하는 문화적 플랫폼으로 전환되어 파리 예술계의 새로운 중심축으로 자리 잡고 있다.

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

여름 시즌을 맞아 현재 셀레스트 부르시에-무즈노(Céleste Boursier-Mougenot)가 미술관의 로톤드(Rotonde, 둥근 원형 홀)공간을 그의 다감각적 설치작품 클리나멘(clinamen)으로 채우고 있다. 이번 전시는 전례 없는 규모로 펼쳐지며 장소의 건축적 특성과 깊이 있게 호응한다. 지름 18미터의 물 웅덩이가 설치되어 있고 그 수면은 박물관 천장의 돔을 통해 비치는 하늘을 반사한다. 이 푸른 수면 위에는 흰색 자기 그릇들이 부드러운 물살에 실려 움직이며 그릇들이 부딪히며 울려 퍼지는 음향은 공간을 가득 채우며 마음속 깊은 곳까지 진동하는 편안함을 준다. 이 소리는 작품의 중심이자 핵심이다. 무대 위 악기가 아니라, 하나의 살아 있는 소리의 조합체로 작동하며 보이지 않는 물결에 따라 끊임없이 변화하기 때문이다. 그릇들이 부드럽게 맞닿아 생기는 잔잔한 울림이 귀를 감싸 안고 소리의 파동이 천천히 퍼지면서 일상의 소음에서 벗어나 내면의 고요함으로 이끈다. 또한 전통적인 음악의 형식에서 벗어나 소리를 살아 있는 물질로 다루고 있다.

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

셀레스트 부르시에-무즈노(Céleste Boursier-Mougenot)는 1961년 프랑스 니스에서 태어났으며, 현재는 프랑스 남부의 세트(Sète)를 중심으로 거주하며 작업하고 있다. 그는 매우 다양한 상황이나 사물들 속에서 음악적 잠재성을 끌어내고 이를 기반으로 새로운 음향 장치를 만들어낸다. 이 장치는 악보의 개념을 확장시켜 각기 이질적인 재료와 매체의 조합으로부터 즉흥적이며 살아 있는 소리의 형상을 발생시킨다. 이러한 장치는 전시장 고유의 건축적, 환경적 조건과 맞물려 작동하며 소리라는 것이 '어떻게 생겨나는가'를 스스로 체험하게 만드는 것이 그의 주요 전략이다.

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

작품명 클리나멘(clinamen) 은 고대 에피쿠로스 철학의 물리학 개념에서 유래된 말로, 원자의 무작위적인 운동과 예측 불가능성을 의미한다. 원자들이 예측 불가능하게 살짝 ‘휘어지거나’ ‘벗어나는’ 미세한 운동을 뜻한다. 이 작은 ‘삐끗함’ 덕분에 원자들이 서로 만나고 세상이 변한다는 것이다. 단순한 결정론을 깨는 자유로운 움직임, 즉 우연성과 창조성의 근원으로 여겨졌다. 그래서 이 개념은 작품의 끊임없이 변화하는 특성과 맞닿아 있다. 그리하여 이 설치작품에서 보내는 매 순간은 단 하나뿐인 고유한 체험이 되며 감각과 시간이 새롭게 정의되는 공간으로 관객을 이끈다. 작가는 관객을 '지금, 여기'라는 시간의 거대함과 마주하도록 유도한다. 일상과 예술의 경계를 되묻는 그의 작업에서, 그릇이라는 평범한 오브제는 인간의 개입 없이도 소리를 창조하는 정교한 악기로 변한다. 이 설치는 예술, 건축, 인간의 존재 사이에 미묘한 대화를 형성하며, 예술이란 개인적이면서도 동시에 집단적인 체험이라는 사실을 상기시킨다.

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

푸른 수면 위에 퍼지는 동심원의 진동은 마치 미로(Joan Miró)가 그의 대형 푸른 연작에서 닫힌 화면 안에 무한을 담으려 했던 시도, 마크 로스코(Mark Rothko)가 침묵을 포착한 대기층의 채색, 혹은 모네가 수련이 흩뿌려진 연못 조각에 무한한 차원을 부여했던 회화들을 연상케 한다. 그러나 셀레스트 부르시에-무즈노에게 있어 작품의 형태란 사전에 의도된 회화적 이미지의 실현이 아니라, 오직 구성 과정의 결과물이다. 그는 항상 사물의 기능을 해체하여 재구성하는 데 관심을 가져왔다.

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

물 위를 부유하는 자기 그릇들이 서로 부딪히며 만들어내는 소리와 진동, 그리고 움직임을 통해, 마치 하나의 악보 없는 음악처럼 공간을 채운다. 부르시에-무즈노는 이를 곧 인간 존재의 예측불가능성과 자연의 미묘한 리듬에 대한 은유로 확장한다. 그러나 이 전시를 실제로 마주한 감상은 아이러니하게도, 작가가 의도한 고요한 무질서의 아름다움보다 사진을 찍기 위한 공간으로의 전락했다는 것이다. 요즘 SNS와 광고 덕분에 너무나도 ‘핫’해진 이 전시는 입구에 들어서기 전부터 이미 인파로 가득했고, 물 위를 미끄러지는 그릇들의 섬세한 속삭임은 사람들의 발걸음과 휴대폰 셔터음 속에서 희미해진다. 정작 요가의 싱잉볼처럼, 잠시 마음을 가라앉히고자 했던 기대는 파노라마 촬영과 포즈 유도를 반복하는 사람들 사이에서 자리를 잃는다. 작품은 본래 진동의 소리를 듣고 물결의 리듬에 몰입하며, 자연의 무작위성과 조화를 감각하도록 제안하지만 이 전시는 명상보다는 관찰과 통과의 경험으로 남았다. 그럼에도 불구하고, 그릇들이 서로 만나며 내는 청명한 울림은 여전히 아름답고 그 안에는 우리가 잃어버린 고요함에 대한 짧은 암시가 담겨 있다.

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

한편, 몸과 영혼 전시는 피노 컬렉션의 100여 점에 이르는 작품들을 바탕으로 동시대 사유 속에서 ‘몸’의 지속적인 영향력을 탐색한다. 오귀스트 로댕(Auguste Rodin)부터 듀안 핸슨(Duane Hanson), 게오르크 바젤리츠(Georg Baselitz)부터 아나 멘디에타(Ana Mendieta), 데이비드 해먼스(David Hammons), 마를렌 뒤마(Marlene Dumas), 아서 자파(Arthur Jafa), 알리 체리(Ali Cherri)에 이르기까지 약 40여 명의 작가들이 회화, 조각, 사진, 비디오, 드로잉을 통해 육체와 정신 사이의 복잡한 관계를 드러낸다.

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

전통적인 재현방식을 벗어난 이 몸들은 사진, 드로잉, 조각, 영상과 회화로 끊임없이 재창조되며 예술에 생명력을 부여하고, 인간 존재의 맥박을 전달하는 탯줄 같은 연결고리가 된다. 작가들은 예술을 통해 생명의 흐름, 사유의 에너지, 내면의 움직임을 잡아내려 한다. 그 과정에서 몸의 형태는 자유롭게 변형되고, 때로는 구체적 형상으로 돌아오거나 완전히 벗어나 영혼의 흔적, 의식의 파동, 무의식의 그림자를 드러내는 것이다.

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

아서 자파의 영상 설치작 Love is the Message, the Message is Death는 이 전시의 핵심 구간인 로톤드를 공명하는 울림의 공간으로 전환시킨다. 마틴 루터 킹 주니어, 지미 헨드릭스, 버락 오바마, 비욘세 등 아프리카계 미국인의 목소리와 이미지가 담긴 이 작업은, 가스펠, 재즈, 블랙 뮤직을 바탕으로 한 시각적 멜로디로 구성되어 있다. 삶과 죽음, 폭력과 초월 사이를 오가는 이 흐름은 전시 전반에 박동을 불어넣으며 예술과 삶 사이의 긴밀한 관계를 상기시킨다. 동시에 이 전시는 음악 프로그램과 연계되어 다양한 목소리와 이야기가 함께 어우러지는 전시 경험을 제공한다.

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

전시 입구는 게오르크 바젤리츠의 조각 Meine neue Mütze (나의 새 모자, 2003)로 시작된다. 향나무로 조각하고 유화 물감으로 채색된 이 작품은 어린 시절의 작가 자신을 자화상으로 표현한 대형 조각이다. 앞에서 보면 순진무구한 아이 같지만, 뒤에서는 두 손에 해골을 쥐고 있어 모순적인 분위기를 자아낸다. 이는 무고함과 죽음의 이중성, 존재의 양면성을 상징한다.

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

1960년대 민권운동, 여성운동, 반전운동 등의 영향 아래 예술가들은 ‘몸’을 저항과 증언의 장으로 삼았다. 사진, 드로잉, 조각, 회화는 몸을 통해 보이지 않는 고통, 억눌린 기억, 지워진 역사를 가시화하고 종종 나체의 몸을 드러내어 영혼을 더 투명하게 보여주려 했던 것이다. 이 작품들 속 인물은 그 존재의 아름다움, 인간성과 힘은 현실 속 위치를 되찾고자 한다.

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

예술가들은 여성 누드라는 학문적 전통의 주제를 해체하고 이를 정치적 선언으로 변모시킨다. 이로써 몸의 재현은 미술사적 굴레에서 해방된다. 무한한 가소성을 지닌 이 신체들은 대상화되고 성적으로 해석되며 노출되고 전시된다. 특히 흑인 여성의 몸은 식민지 역사 속에서 반복적으로 고통의 주체가 된다. 이와 같은 재현의 폭력, 성차별, 그리고 해방된 신체의 선언 사이에서 작품들은 하나의 무대 하나의 안무가 된 것이다. 고정된 불활성의 몸은 사라지고, 회복된 생명의 에너지가 운동을 되찾는다. 신체 재현은 다성적인 차원에 도달하고 그 안에서 신체는 그 연약함뿐 아니라 세계와의 관계를 회복하는 역동적 맥동을 드러낸다.

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

니키 드 생팔(Niki de Saint Phalle)은 그녀의 초기 "나나(Nanas)" 중 하나인 흑인 나나 (1965)를 선보인다. 이 작품은 미국 인종차별 반대 운동의 상징적 인물 로자 파크스(Rosa Parks)에게서 영감을 받았다. 작가에게 여성의 억압에 대한 저항은 풍만하고 다산적인 신체 형상으로 표현되며, 이는 아프리카계 미국인 소수자의 투쟁과 맞닿아 인종차별과 성차별의 폭력에 맞서는 예술적 저항으로 이어진다.

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

전시의 마지막을 장식하는 작품은 게오르그 바젤리츠(Georg Baselitz)의 거대한 걸작 Avignon (2014)이다. 어둠 속에서 극적이고 장관을 이루며, 2015년 베니스 비엔날레에서 큐레이터 오크위 엔베조(Okwui Enwezor)의 기획 아래 처음 공개된 이 여덟 점의 대형 그림은 하나의 밀실, 연극 무대를 형성하며 노화된 예술가 자신의 육체만이 유일한 주인공으로 등장한다. 높이가 거의 5미터에 달하는 이 대형 작품들은 기괴하고 고통받는 신체를 암시하며, 이는 2000년대 중반 이후 바젤리츠가 지속적으로 실험해온 회화 기법을 보여준다. 축 늘어진 팔, 벌어진 다리, 성기를 드러낸 자화상들은 십자가에 못 박힌 듯한 나체를 묘사하고 있다.

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

바젤리츠 그림 속 인물들은 하나같이 거꾸로 그려져 있다. 단지 거꾸로 걸어놓은 것이 아니라, 애초부터 거꾸로 그려진 것들이다. 그는 인물 사진을 거꾸로 놓고, 캔버스 역시 뒤집은 채로 붓질을 시작한다. 그렇게 태어난 몸은 어딘가 이상하고, 낯설고, 해체되어 보인다. 하지만 바로 그 어긋남 속에서, 우리는 무엇이 그려졌는가가 아니라 그림이 어떻게 만들어졌는가를 묻게 된다. 그렇게 바젤리츠는 그림을 보는 방식 자체를 의심하게 만든다. 우리가 알고 있는 것들을 의심하고, 익숙한 시선을 되묻게 되는 것이다. 그는 눈앞의 형상보다 붓질, 구성, 캔버스의 긴장감에 집중하게 만드는 그 전략은 단순한 시각적 효과를 넘어선다. 그는 회화를 해체하면서 다시 살려낸다.

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

1층에서는 디아나 로슨(Deana Lawson)의 프랑스 첫 개인전이 열린다. 이 사진작가의 작업은 인간 경험을 면밀히 탐색하며, 개인적인 이야기와 집단적·상상적 내러티브가 얽혀 독특한 서사를 창조한다. 로슨은 다큐멘터리 전통의 일부 요소를 차용하되, 관찰의 사진을 넘어 강력한 표현 수단이자 비평 도구로 사진을 재구성한다. 로슨의 인물사진은 작가의 전기, 상징성, 문화적 관찰을 교차시키며, 동시대 정체성에 대한 깊은 탐색을 제시한다.이렇게 촘촘하게 직조된 생활공간과 신체가 겹쳐지며, 다큐멘터리의 진실성과 연출의 연극성 사이에 긴장을 만들어낸다. 로슨은 현실을 시적 재료로 사용하여 강렬한 초상들을 구성하고, 대형 포맷을 통해 그 낯섦을 강조한다. 인물들은 우리를 정면으로 응시하며, 관객을 자신의 공간으로 초대한다.

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

제목에서 암시하듯, ‘몸과 영혼’이라는 이 이중 구조는 단순한 육체의 묘사나 영혼의 표상에 머물지 않는다. 이 전시는 현대미술이 이 두 세계를 어떻게 조우하게 하고 충돌시키고 뒤섞이는지를 집요하게 탐색한다. 흥미로운 것은, 이번 전시에 참여한 작가들의 방식이 결코 일관되지 않다는 점이다. 오히려 서로 겹치거나 충돌하고, 모순되거나 응답하는 방식으로 전개된다. 이 전시에서 ‘몸’은 하나의 형태라기보다는 기억을 저장하는 그릇이자, 시대와 사회의 균열을 증언하는 도구이며, 상처의 흔적과 저항의 언어를 품은 매개체다.

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

전시는 일방적인 내러티브를 강요하지 않는다. 오히려 서로 다른 목소리와 시선, 감각과 시대가 교차하는 장을 마련함으로써, 감상자는 하나의 시선으로 이를 받아들일 수 없게 된다. 이는 곧 하나의 몸과 하나의 영혼은 존재하지 않음을 시사한다. 대신 우리는 파편화된 몸, 복수의 정체성, 혼성된 감각들 속에서 자신만의 해석을 구성해야만 한다. 몸이 단지 물질이 아님을, 영혼이 단지 형이상학적 개념이 아님을 명확하게 보여준다. 우리가 살아가는 세계에서 몸과 영혼은 단절된 이분법이 아니라 끊임없이 재구성되는 긴장의 축이다. 또한 우리가 살아가는 지금 이 시대의 감각을 더 또렷하게 보여주게 하며 개인의 기억과 사회의 역사, 정치적인 문제와 기술의 변화가 얽히고 맞물리는 지점이다.

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo  ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo  ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo

ⓒ Pinault Collection, Photo: Han Jisoo