그랑 팔레: 니키 드 생팔, 장 팅겔리, 폰투스 훌텐//아르 브뤼 – 한 컬렉션의 내밀함 속으로

본문

2025.10.17 – 2026.03.02Fondation Louis Vuitton: Gerhard Richter 루이 비통 재단은 2014년 개관 이후 20세…

2025.11.06 - 2026.03.29L’École des Arts Joailliers: Rêveries de pierres - Poésie et minéraux de Roge…

2025년 12월 13일 – 2026년 3월 1일Musée Rodin: Rodin. dessins libres 1919년 개관한 이 박물관은 오귀스트 로댕이 생전에 거주하…

2025년 11월 19일 – 2026년 3월 15일Maison de Balzac: Alechinsky, Balzac, Picasso, Rodin... les voies ardent…

2025년 10월 8일 – 2026년 1월 26일Musée de l'Orangerie: Berthe Weill. Galeriste d’avant-garde// Michel Pays…

2025년 11월 20일-2026년 4월 12일Musée Bourdelle: Magdalena Abakanowicz, La trame de l’existence앙투안 부르델(186…

2025년 10월 23일 - 2026년 1월 31일Fondation Jérôme Seydoux-Pathé: L’œil de Roger Corbeau - photographies d…

2025년 10월 22일 – 2026년 4월 26일Le musée des Arts Décoratifs: 1925-2025. Cent ans d’Art déco …

2025년 10월 25일 - 2026년 8월 23일 Fondation Cartier: Exposition Générale 까르띠에 현대미술재단의 컬렉…

2025년 10월 22일 – 2026년 2월 16일/ 2025년 10월 22일 – 2026년 2월 16일/ 2025년 10월 22일 – 2026년 3월 29일Cité de l’a…

2025년 10월 15일 – 2026년 1월 26일Musée du Louvre: Jacques-Louis DAVID 루브르 박물관은 프랑스에서 가장 많은 관람객이 찾는 …

2025년 10월 24일 - 26일Grand Palais: Art Basel Paris 20251970년 창립된 아트 바젤(Art Basel)이 오는 10월 24일부터 26일까지 …

2025년 10월 15일 - 2026년 2월 1일Philharmonie de Paris : Kandinsky -La musique des couleurs 필하모니 드 파…

2025년 10월 10일 – 2026년 2월 8일/2025년 10월 10일 – 2026년 2월 22일/ 2025년 9월 26일 – 2026년 2월 22일Le Musée d'Art …

Musée Cognacq-Jay: Agnès Thurnauer - Correspondances2025년 10월 2일 – 2026년 2월 8일1929년 개관한 코냑-제이 미술관은 백…

La BnF (François-Mitterrand) : Les mondes de Colette2025년 9월 23일 – 2026년 1월 18일프랑수아-미테랑 국립도서관(BnF)은…

2025년 9월 17일 – 2026년 1월 11일Musée du Luxembourg: Soulages, une autre lumière. Peintures sur papier&nb…

2024년 11월 28일 – 2025년 11월 22일Le musée de la préfecture de Police: Les Brigades centrales de la préfe…

2025년 6월 4일 – 2025년 9월 28일// 2025년 6월 4일 – 2025년 8월 24일Maison Européenne de la Photographie (MEP): M…

2025년 6월 11일 – 2026년 1월 11일// 2025년 4월 3일 – 11월 2일// 2025년 2월 5일 – 9월 21일Institut du Monde Arab…

Musée de l’Orangerie : Dans le Flou, une autre vision de l’art de 1945 à nos jours 2025년 4월 30일…

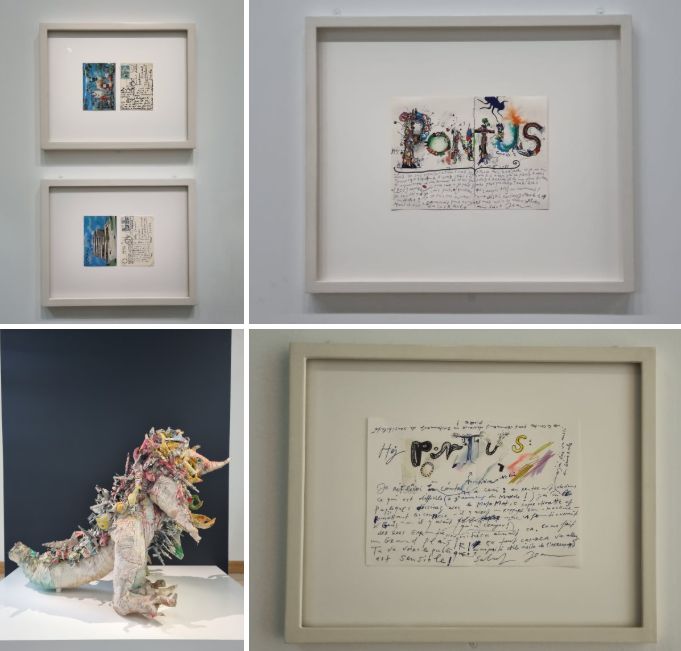

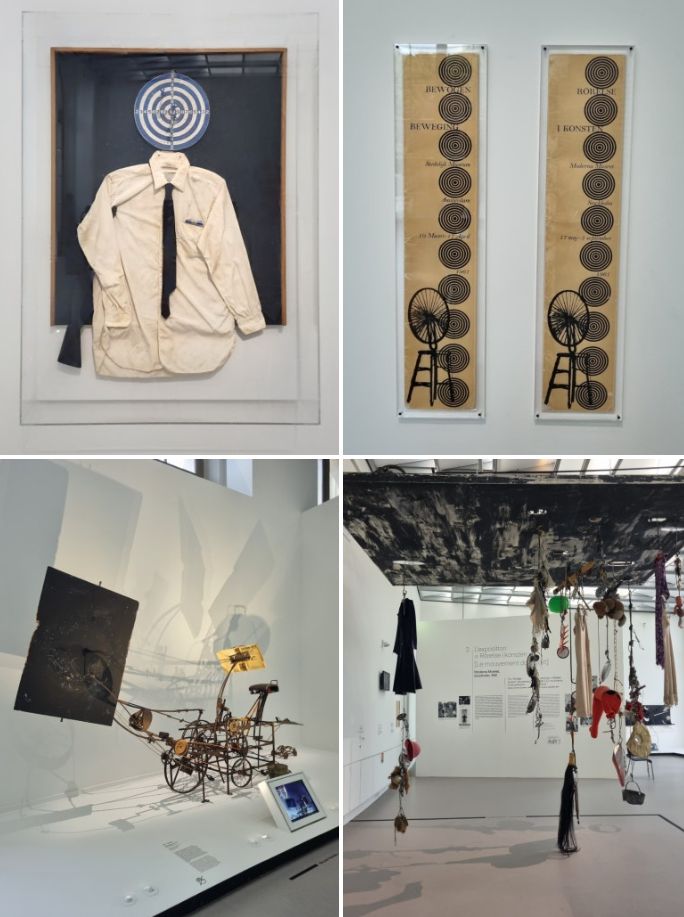

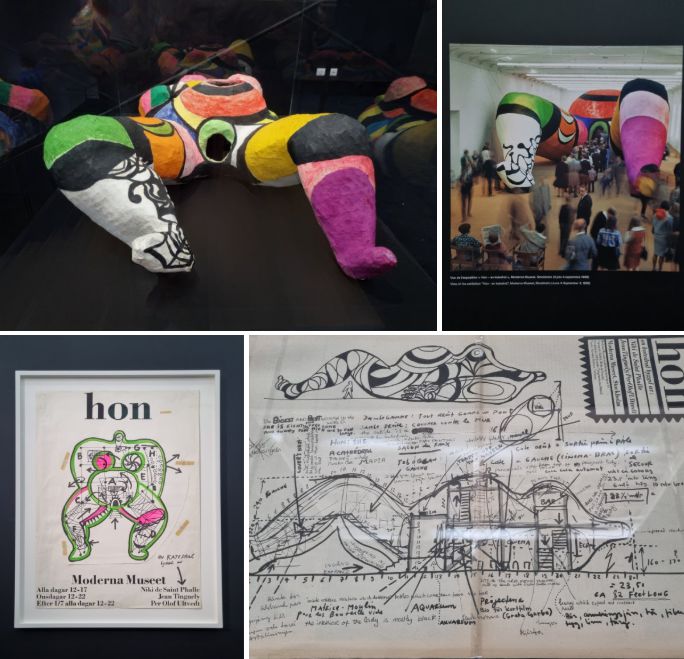

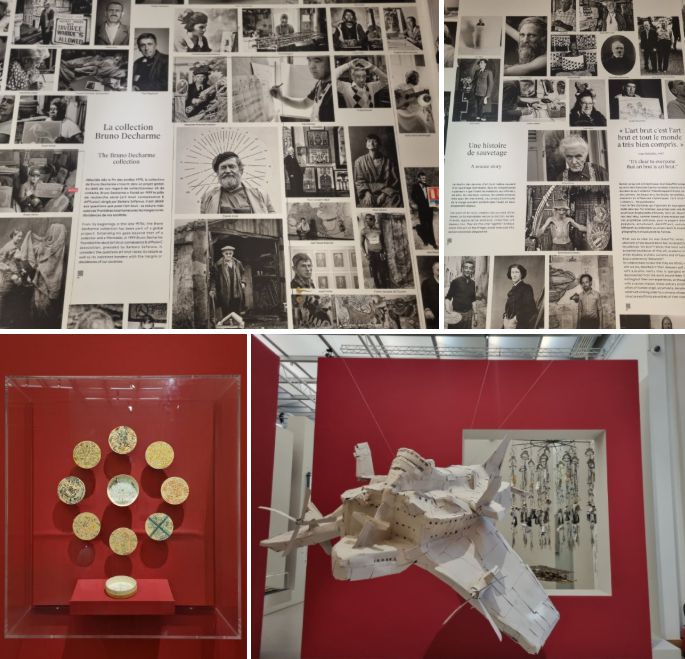

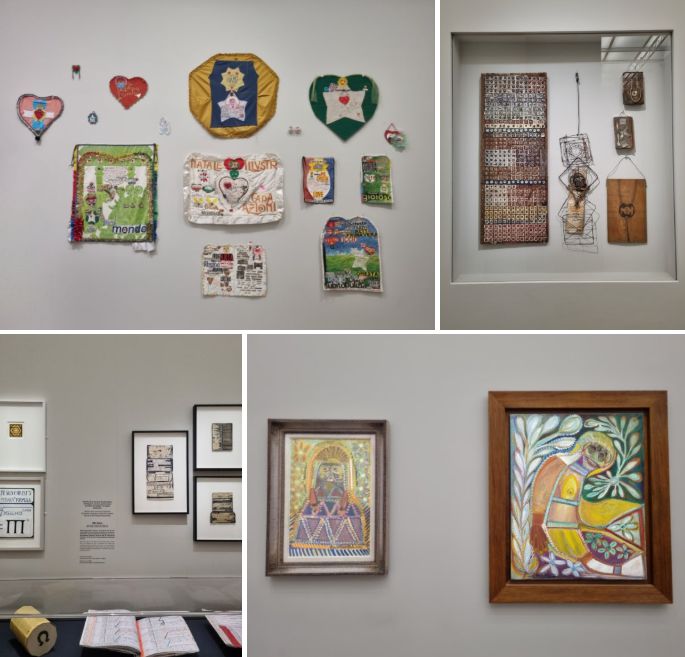

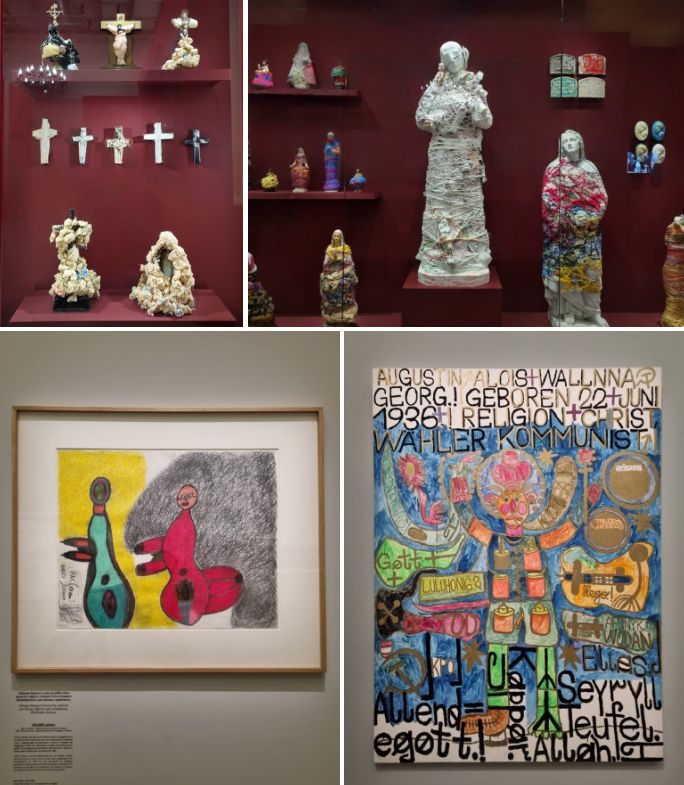

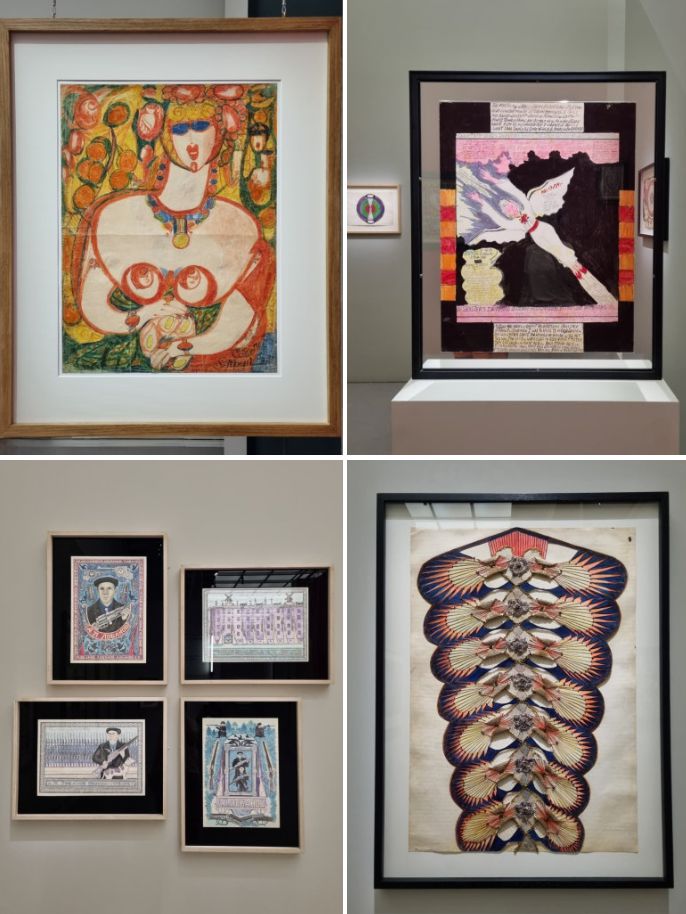

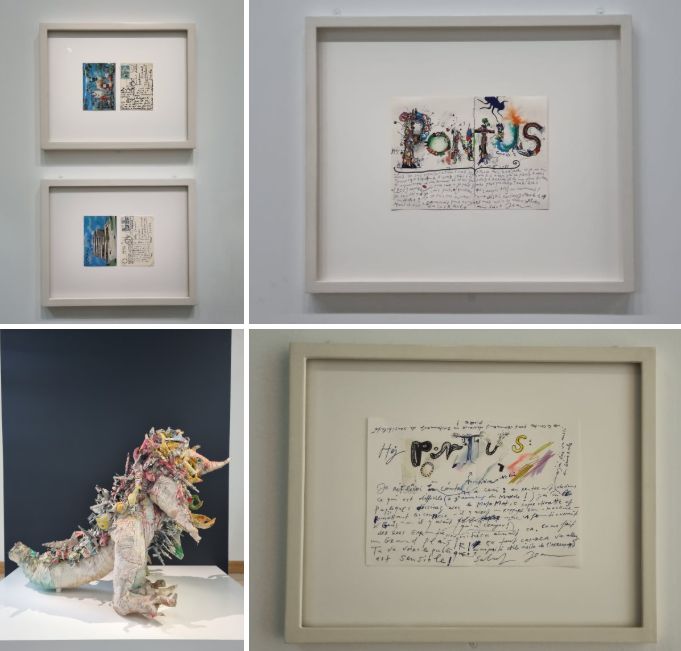

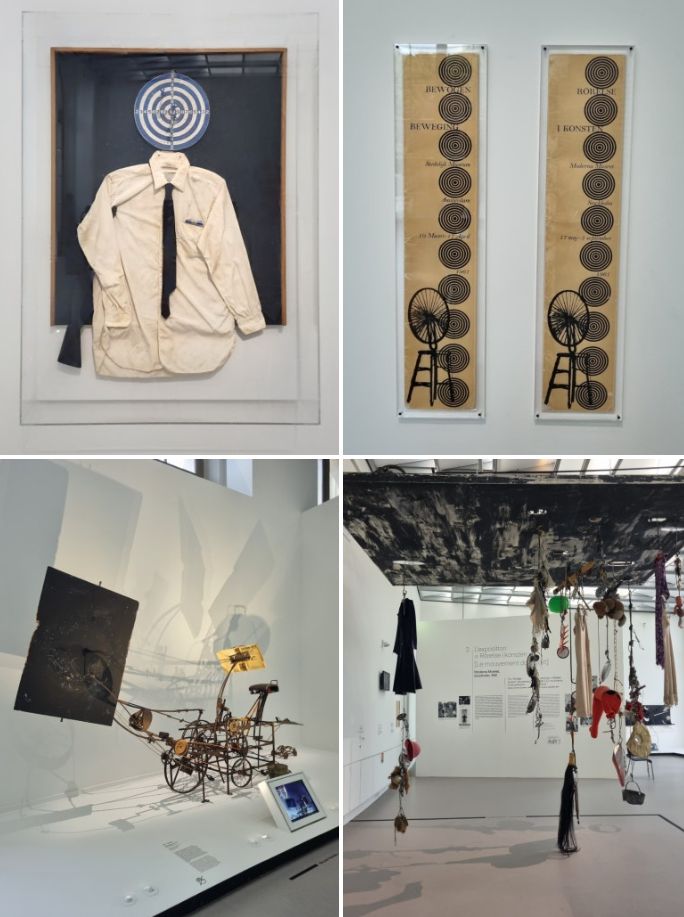

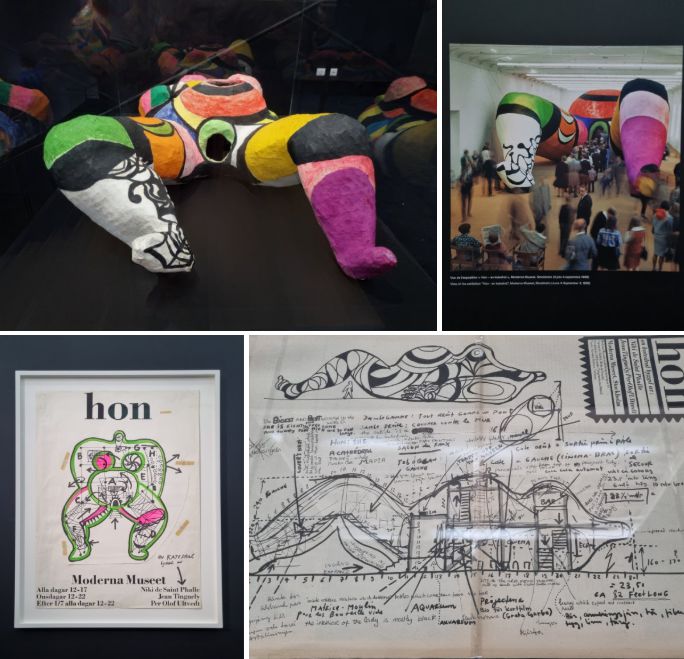

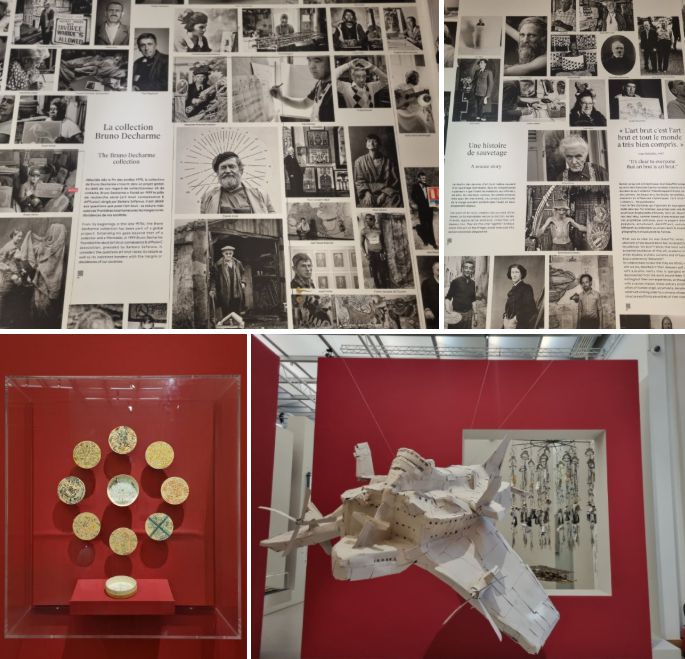

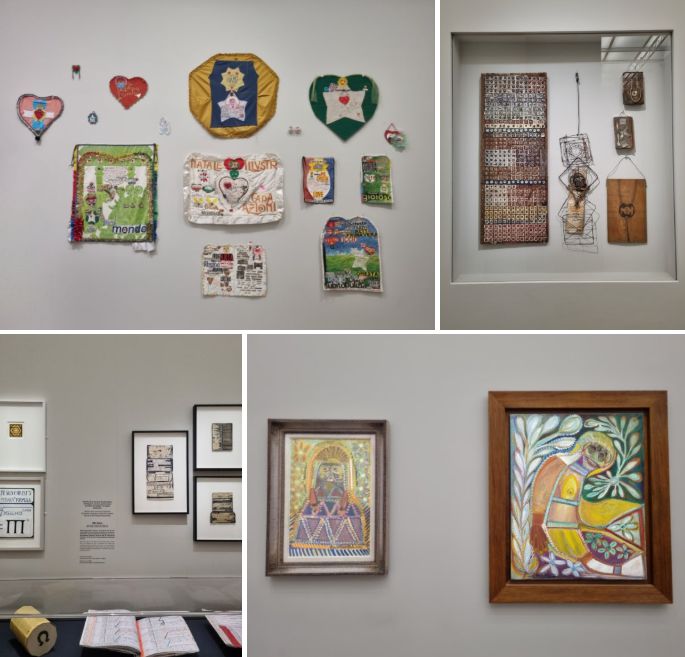

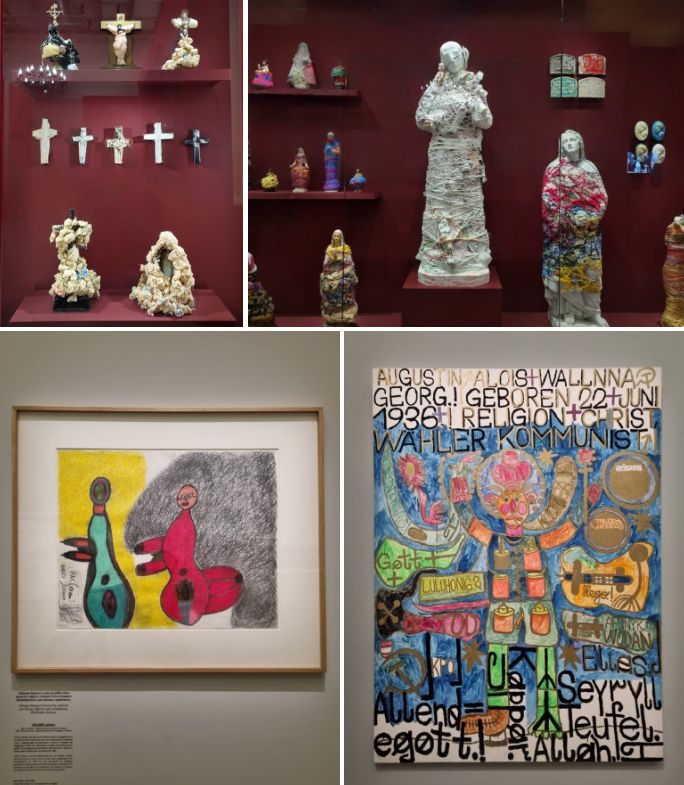

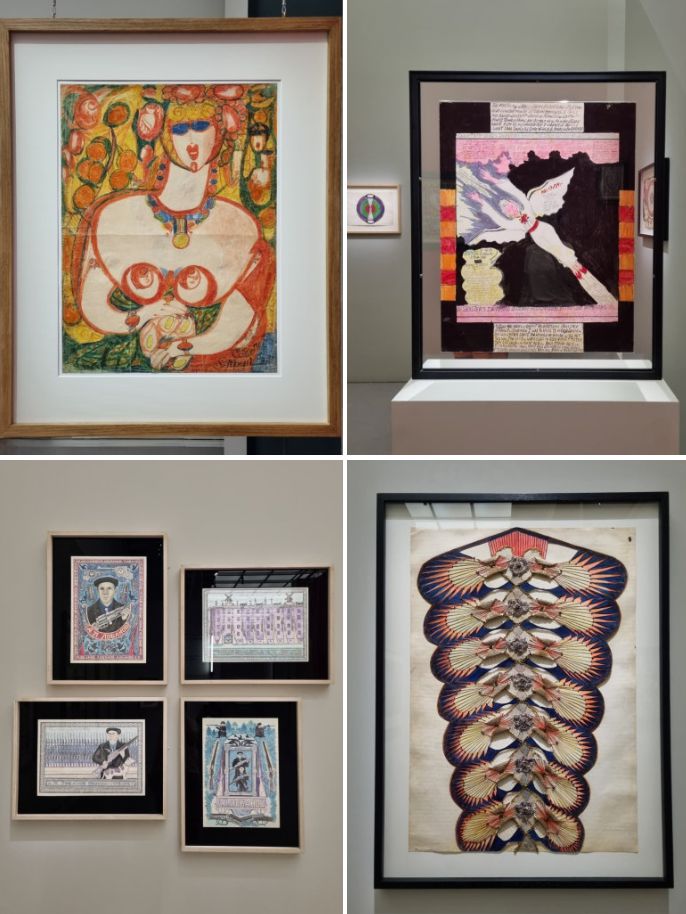

GrandPalaisRmn: Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten//Art Brut - Dans l’intimité d’une…

Bourse de Commerce (Pinault Collection) : Céleste Boursier-Mougenot//Corps et âmes2025년 6월 5일 – 9월 2…

2025년 3월 19일 - 7월 27일Cinémathèque française : Wes Anderson시네마테크 프랑세즈는 영화 예술의 과거와 현재, 미래를 보존하고 조명하는 세…

2025년 4월 9일 - 8월 24일Musée Carnavalet : Le Paris d’Agnès Varda de-ci, de-là카르나발레 박물관은 파리의 역사와 정체성을 가장…

프랑스 파리 마레 지구에 위치한 김민중 문화재 보존 복원가의 한지 작업실은 한지의 현재와 미래를 보여주는 공간이다. 이곳에서 김 복원가는 천년의 역사를 지닌 한지의 우수성을 프랑스…

2025년 5월 7일-9월 7일 Worth - Inventer la haute couture프랑스 고급 패션의 정수를 상징하는 워스(Worth) 하우스에 헌정된 전시회가 …

2025년 4월 1일-7월 20일 Petit Palais : Dessins de bijoux - Les secrets de la création 샹젤리제 인근에 자리한 쁘띠 팔레…

Roland-Garros 2025매년 5월 말에서 6월 초 , 파리 외곽 포르트 도틸(Porte d'Auteuil)에서는 테니스의 성지라 불리는 롤랑가로스(Roland-Garros…

2025년 4월 4일 – 8월 24일 //2025년 4월 4일 – 8월 24일Musée d’Art Moderne de Paris : Gabriele Münter- Peindre s…

Musée d'orsay : L'art est dans la rue2025년 3월 18일 – 7월 6일오르세 미술관은 세느강 왼편에 자리한 아름다운 미술관으로, 원래는 1900년 …

La Cité universitaire Maison de la Corée: Jeju 4∙3 archives2025년 4월 9일 – 4월 15일 파리 국제대학촌은 전 세계 …

La Fondation Louis Vuitton : David Hockney 252025년 4월 9일 – 8월 31일루이비통 재단은 프랑스 럭셔리 그룹 LVMH가 설립한 현대미술…

Musée de l’Homme : Migrations, une odyssée humaine / WAX2024년 11월 27일부터 2025년 6월 8일까지/2025년 2월 5일부터 …

Le musée Jacquemart-André : Artemisia - Héroïne de l'art 2025년 3월 19일부터 8월 3일까지자크마르 앙드레 미술관은 오스…

La BnF François-Mitterrand: Apocalypse-Hier et demain2025년 2월 4일부터 6월 8일까지프랑스 국립도서관(Bibliothèque nat…

2025년 2월 21일 – 5월 11일Palais de tokyo: Joie Collective - Apprendre à flamboyer !/ ALPHABETA SIGMA (Fa…

2024년 10월 16일 - 2025년 5월 11일Musée des Arts et Métiers : Empreinte carbone, l'expo !기술 공예 박물관은 기술과 산업…

Musée Maillol : Nadia Léger. Une femme d'avant-garde/Maillol - Lüpertz ; Une filiation2024년 11월 8일 –…

2024년 11월 20일부터 2025년 3월 30일까지La Maison de Balzac : Illusions (conjugales) perdues 발자크의 집에서 <…

Le Centre Pompidou : Suzanne Valadon2025년 1월 15일부터 5월 26일까지퐁피두 센터는 19세기 말에서 20세기 초를 대표하는 상징적인 예술가 수잔…

Musée de Cluny (Musée National du Moyen Âge) 클뤼니 박물관 (중세 국립 박물관)은 프랑스 파리 라탱 지구에 위치한 중세 시대의 예술과 …

Notre-Dame de Paris노트르담 대성당은 파리와 프랑스의 역사에서 빼놓을 수 없는 중요한 상징적 장소이다. 종교적으로는 가톨릭의 중심지로서 신앙을 실천하는 공간이며 프랑…

2024년 10월 15일부터 2025년 3월 30일까지/2024년 11월 14일부터 2025년 4월 20일까지/2024년 12월 4일 - 2025년 6월 22일Musée des A…

2024년 11월 15일부터 2025년 4월 13일까지 MAC VAL : Faits divers - Une hypothèse en 26 lettres, 5 équations …

Musée de l’École polytechniqueMus'X는 프랑스의 명문 공과대학교인 에콜 폴리테크닉 내의 박물관이다. 예술과 과학의 융합을 추구하는 공간으로 다…

François Soulages : Le paradoxe du concept d'interhumanité non-évidence & nécessité 프랑수아 술라…

2024년 12월 11일부터 2025년 3월 19일까지Le GrandPalais (RMN) : Chiharu Shiota - The Soul Trembles (Les Frémiss…

2024년 11월 7일부터 2025년 3월 23일까지La Maison de Victor Hugo : François Chifflart - L'insoumis &…

2024년 11월 14일부터 2025년 3월 30일까지Musée Zadkine : Modigliani / Zadkine - une amitié interrompue러시아 태생의 조…